清晨,江苏沛县朝阳的光线刚刚漫过屋檐,燕源民就迫不及待地再次翻开《周易》,研究藏在那些深奥字句里的秘密。燕源民对《周易》极其痴迷,一旦沉入其中,会不知不觉地忘记吃饭喝水。在那个年代,懂得易理的人并不多,在多数百姓心中,那是一门玄之又玄的学问。燕源民认为易理无处不在,生活中处处皆是,只是大家不知道而已。“易”并非古书里晦涩的文字,而是古人的智慧,它像一缕光线,能够照进生活,也能够照进生命。

1952年,燕源民出生在江苏沛县朱寨镇燕庙村的农民家庭,父亲是一位有名的石匠,技艺高超,常常被人请去雕琢。父亲为人沉稳厚重,做事精益求精。燕源民是家中长子,父亲把传承手艺的厚望寄托在燕源民身上,孰料燕源民生性顽劣,玩起来一套一套的,还经常打架,学习不用功,经常考“110分”——也就是0分下面加两条横杠。村里人都说,这孩子算完了,这辈子都不会有出息。

后来,燕源民瞒着父母,悄悄报名参军入伍。部队是一个磨炼品质的大熔炉,多少顽劣子弟在部队的锻炼下成长为栋梁之材。燕源民一改前非,在部队表现优秀,深得首长赏识。从来不喜欢读书的他,竟然拿着《新华字典》重新学起了文化知识。

家中本有六个兄弟姐妹,可是二弟三弟因病相继去世,村里有些爱嚼舌头的人说燕源民家里的风水不好。弟弟的离世对燕源民触动很大,在他幼小的心灵里留下了一个大大的问号。父母终日以泪洗面的模样,成了他心中挥之不去的痛。“为什么不幸会接连发生?有没有办法能让家人平安?”他苦苦思索着这些问题,无常的命运对他来说是一个难解的谜。

十七岁时,他接触到一个懂《周易》的高人,从此对环境风水产生了浓厚的兴趣,悄悄拜了师,并不断提高文化修养,下功夫钻研。因为文化水平低,他不得不到处请教,一个字一个字地查,理解其中的含义。正因一句一句地慢慢理解,所以对易理能够倒背如流。

在他看来,易学是古人观察天地人事总结的规律,并非虚无缥缈的玄学。那些看似玄学的句子里,藏着如何为人处世的智慧。

1973年燕源民退伍转业到地方,先后在水利局、工程队、运输公司等多家单位工作过,因勤快能干,多次得到领导的赏识。工作之余,他仍然刻苦钻研易学,但也遇到了瓶颈,虽然书中道理懂了很多,但在生活中如何应用,把理论与实践相结合,却是一个让他困惑不已的难题。于是他利用业余时间,四处寻师访友,从齐鲁大地的易学世家,到江南水乡的民间智者,他带着笔记本和诚心,一路叩门求教。有位老者告诉他:“易者,变也。变不是背离传统,是让传统跟上生活的脚步。”这句话像一把钥匙,打开了他的思路。

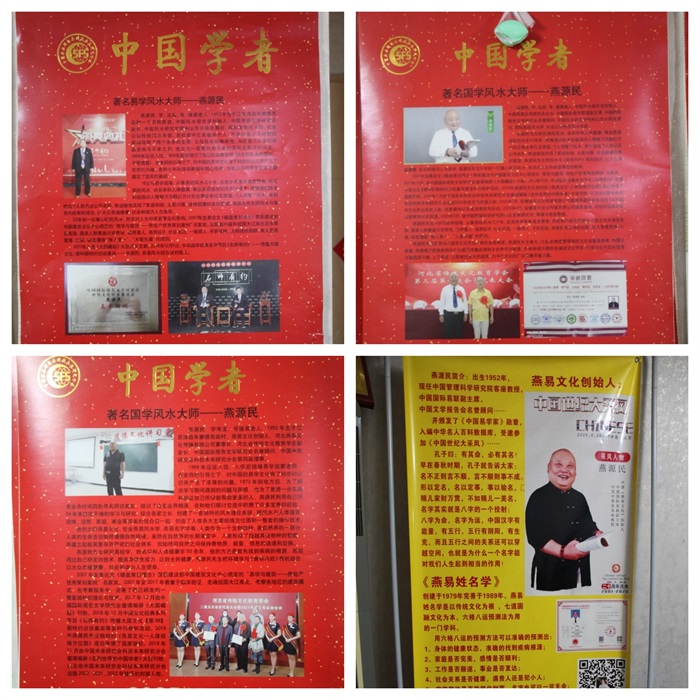

1993年,燕源民辞职南下。在深圳上梅林租了一间十平米的小屋,支了一张行军床,开始艰难的创业之路。他用易学的原理研究品牌的命名,打开一条出路,得到许多老板的器重。1997年,他注册“燕易文化传播有限公司”,在命名学上逐渐打出名气,打开局面。

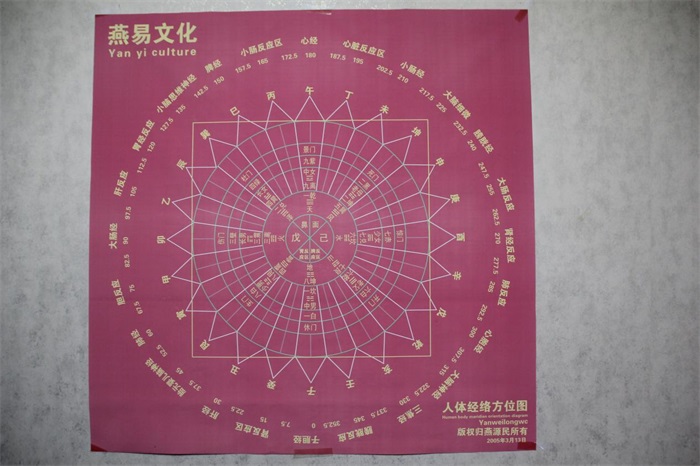

2000年后,燕源民的研究悄悄转向“人与空间的交互”。他觉得地理空间与人体健康、家庭和谐有着千丝万缕的联系。古人说“天人合一”,不但指人要遵循自然规律,还指要处在一个和谐的环境中。“家和万事兴”,这“和”,不只是人与人之间的心灵沟通,也是家居摆设的讲究。一个干净美好的环境,会让人感觉舒适,舒适了心情就会愉快,身体就会健康,做事就会有充沛的精力。如果环境出了问题,人自然会受影响。带着这个理念,他开始研究中医经络知识,寻找经络与环境在易学中的对应。在对比了上万个案例后,他发现了其中隐藏的规律,因此独创了一套环境与健康的理论系统——将人体主要经络方位与空间布局相对应,形成了一整套可操作的环境调整方法。这套理论不仅帮他解开了自家早年不幸的困惑,更让他找到了帮助他人的路径。

比如一家民宿生意总是不好,老板愁眉苦脸,眼看就要关门,意外地听到了燕源民的理论,于是抱着“死马当活马医”的态度来求教。燕源民踏着晨露赶到民宿,发现虽然硬件设施齐全,但是环境却给人以压抑感。他从门楼朝向到庭院布局,从室内动线到器物摆放,一一仔细查看。他指出问题关键:入口的屏风挡住了视野延伸,让客人进门就觉得压抑;客厅的摆件杂乱,阻碍了空间的通透感。这些看似不起眼的细节,实则破坏了人与环境的和谐。按照他的建议,民宿移除了多余的隔断,在庭院增设了引景的花架,让远山的景色能自然融入室内;卧室的床位根据采光方向重新摆放,保证通风顺畅。三个月后,老板专程送来锦旗,说改造后的民宿凭着“住着舒服、心里敞亮”的口碑,成了网红打卡地,旺季时甚至需要提前一个月预订。这似乎是一种空间心理学,更是一种生活智慧,好的空间,总是让人住着安心、顺心,能够让人放松、惬意,这种智慧藏在很多细节中,而生活中,多数人会忽视这种细节。

类似的案例还有许多,比如针对学校环境,学校乃育人之所,不但要有好的采光和通风环境,还要让学生受到传统文化的熏陶,这样才能立德树人,有健全的体魄和心智。比如公司,要遵循“聚气凝神”的原则,既提升员工的工作效率,又让客户觉得亲切舒适。燕源民提供的空间改造方案,每每成功,让客户实实在在受益。

在深耕空间文化的同时,燕源民的探索延伸到了姓名学领域。他发现传统姓名学里有不少模糊之处,便和儿子燕保君一起钻研,收集了数十万组姓名案例反复比对。在他看来,“姓名不只是个代号,里面有汉字的音形义,有家人的期许,还藏着文化基因。”如何让名字能够与个人气质、文化基因相合,让姓名真正成为文化传承的载体,成为研究的重点。在信息时代,一个好的名字,不但能够让人记住,还藏着易学文化的密码,更容易传播,并且获得认可。他和儿子共同创建的姓名学,把姓名文化引入了一个全新的领域。

燕源民研究传统文化,但并不保守,而是在传统基础上不断创新,让古老的文化焕发出新的生命力。在他看来,易学的生命力不在于死守古籍,而在于能不断吸收新的养分,解决新的问题。他说:“文王演周易,本身就是对上古智慧的创新。就像《乾为天》讲刚健开创,《坤为地》讲包容承载,传统易学从来都是跟着时代走的。”

燕源民研究易学的初心是把古文化、现代文化、中医文化、环境文化融在一起,打造能让人少得病、家庭和睦的文化体系。他并不觉得易学是预测未来的工具,而是教人顺应规律、优化生活的智慧。而生活的美好从来不是一蹴而就的,需要耐心打磨,更需要找对方法。

燕源民如今已经年至古稀,始终保持着规律而简单的生活习惯,读书、整理、接待客户。他致力于把玄妙的易学打造成经世致用的人生哲学,而不是高深莫测的玄幻。他觉得研究易学并非弄懂那些复杂的符号,而是让符号转化成生活道理,去满足一个人、一个家庭的需求与期待。

儿子燕保君早已接过传承的接力棒,将燕氏姓名学推向了更广阔的舞台;门下的弟子遍布各地,延续着“学以致用”的传统。而燕源民自己,还在继续探索——有时是为新居主人指点布局,告诉他怎样让阳光更好地照进房间;有时是给年轻学者答疑,提醒他们别掉进“故纸堆”里;有时只是在灯下修订案例集,把新的感悟补进批注里。

暮色降临时,书房的灯光总会准时亮起。灯光里,《周易》的字句与案头的案例交相辉映,构成一幅特别的画面:古老的易学文化,正通过一位老者的坚持,慢慢浸润进寻常的人间烟火。燕源民常说:“我做的不是什么大事,只是想让更多人知道,传统文化离我们不远,就在家里的布局里,在孩子的姓名里,在日常的生活里。”

这份坚持,恰如他最爱的《周易》所言:“天行健,君子以自强不息。”命运是无常的,生命唯有自强不息方能实现人生目标。几十年光阴流转,燕源民用脚步丈量着易理与生活的距离,用实践证明着传统文化的生命力。当古籍的墨香遇见生活的烟火,便成就了一位传承者最动人的模样——让易学扎根生活,让生活浸润文化。这就是燕源民的易理人生。(书臣)