近日,广东建设职业技术学院“智传客韵”实践队奔赴梅州大埔县,开展为期一周的“AI赋能红色教育与乡土情怀教育”实践。团队依托人工智能、建筑设备等专业优势,聚焦苏区红色文脉赓续与客家文化活化,为近80名青少年定制系列科艺课程,在童心中架起传统与创新的桥梁。

AI破圈,解锁文化传承新体验

“课程名额十几分钟就抢光了!”大埔县青少年活动中心李春志主任感慨,“智传客韵 围楼薪火”暑期公益课堂申请通道开通之际,当地家长学生反响热烈。

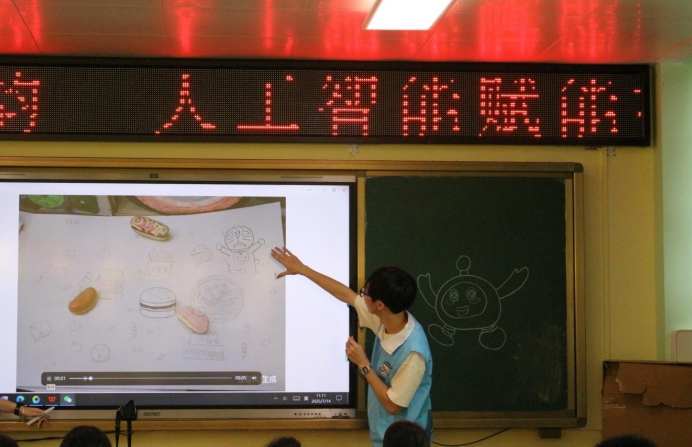

课堂中,队员们利用人工智能,将孩子们的剪纸作品和绘画转化为数字艺术作品,让孩子们亲眼见证了自己的作品在屏幕上“活”了起来。“姐姐,我画的杜鹃花开啦!”黄奕函小朋友看着屏幕中绽放的花朵与萦绕的蜜蜂惊喜道。队员们用编程原创唐诗互动系统,结合“飞花令”游戏,AI藏头诗创作环节,孩子们争相朗诵嵌有自己名字的诗句,脸上洋溢着自豪的笑容。

(解锁客家文化密码)

(小朋友们的画作“动起来”了)

(队员教小朋友用AI生成古诗)

在心理健康教育环节,实践队引入脑电波冥想环设备,通过实时监测脑波数据,引导青少年在客家山歌背景音中调节内心情绪,可视化界面上的海上日出随专注度提升逐层点亮。课程最后,孩子们用稚嫩的笔触描绘20年后的大埔,一笔一画认真写下的心愿卡随风摇曳,传统与科技在此刻交融生辉。

(小朋友们写给20年家乡的一封信)

探秘泰安楼,丈量文物对话历史

实践活动期间,“智传客韵”队员们带领30多名“小小文物普查员”在大埔县百年古楼——泰安楼开启了“探秘泰安楼”研学之旅:

卷尺丈量连廊石板,仪器检测长寿井水质。当小朋友们触摸清凉井水时,惊呼连连:“像冰镇矿泉水!”“喝了真能长寿吗?”。

斑驳石墙前,小朋友围着哥哥姐姐们热情追问:“外墙为何全用石头?石缝有糯米浆吗?”实践队以研学手册四重任务,引导孩子在砖石纹路间读懂客家匠心。 下午的BIM建筑模型演示更掀高潮,队员宋苏怡指尖轻点电脑屏幕,围屋三维结构旋转展开,百年营造智慧跃然眼前。

泰安楼前队员展示花式无人机

(观察测量泰安楼内“长寿井”)

(小学员合作搭建围屋模型)

(实践队与暑期班师生合影)

(馆校合作签约仪式)

广东建院机电工程学院与大埔县博物馆签署“党建引领红色文化教育”馆校合作框架协议。双方将以“县馆出题、高校解题、青春答卷”模式,围绕标准化讲解体系、研学课程开发、数字文创新品三大任务深度合作,打造“红色文化教育创新实践基地”。未来一年,大学生团队将持续运用“双百行动”平台,为大埔县“百千万工程”注入科技与文化动能。

供稿:广东建院“智传客韵”实践队

文:李粤、黄娟、郭鸿岳 图:叶琳、宋苏怡、谢欣彤