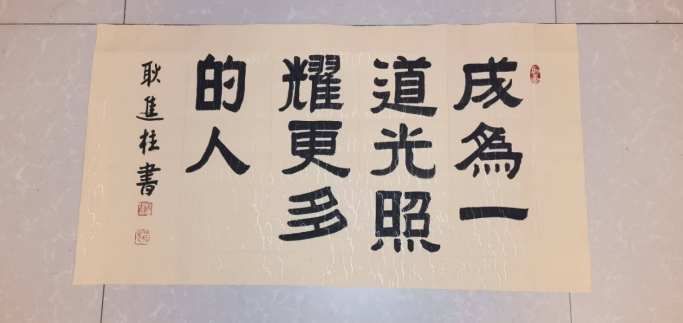

在河北省河间市耿进柱家的书房里,西墙悬挂的一幅苍劲有力的“成为一道光照亮更多人”书法作品被全家人奉为瑰宝,这是公公耿进柱写的一幅字、笔锋间透着岁月沉淀的厚重,墨迹里藏着一位老党员对生命价值的永恒追求。这不是名家大作,却承载着这个家庭三代人的精神密码——72岁的耿进柱,正是这道光的守护者与传递者他半生坚守‘厚道传家、奉献为荣、书香致远’的信念,将平凡生活编织成照亮他人心灵的璀璨风景。

故乡长辈是“光源”:家风是光的根。耿进柱的“光”,源于燕赵大地最朴素的土壤。 20世纪五六十年代的河间乡村,他的父亲是出了名的“热心肠”。谁家盖房缺人手,他就放下自家农活就去帮忙,垒墙砌砖从不收分文;母亲受当医生的兄弟影响,揣着几本医书为乡邻治头疼脑热,蒸的馒头包子更是成了村里盖房时的首选主食,无论谁来请,她总能在灶间蒸出满锅热气腾腾的温暖。“那时候选村协主任,全村人都往他父亲名下画圈,全票当选时,他说‘厚道待人,路才走得稳’。”耿进柱常对晚辈念叨这段往事。

这份“厚道”在他七岁那年,化作了刻进骨子里的烙印。那天,一个小甜瓜从卖瓜筐里滚到车他拾起甜瓜,满心欢喜地带回家炫耀,父亲却接过甜瓜,猛地摔在地上,严厉地说:“非分之物,勿触勿取!”甜瓜碎落一地,这一幕深深烙印在他心中,让他铭记:“勿违法乱纪,勿坑蒙拐骗,勿惹人厌烦。”干”。后来他在市委宣传部提职,父亲又叮嘱:“当官要记三件事——不贪不占、不投机取巧、容人容事。踏实干活,厚道做人,路才宽。”

从乡村教师到宣传部副部长,从体育教练到编剧,耿进柱把“厚道”变成了做事的准则。1998年冬天,他回母校看到教室门窗糊着塑料纸,寒风直往里灌,当即掏出一万元稿费换成玻璃;担任体育教师时,他挑出文化课普通但身体素质好的学生组建训练队,起早贪黑带着练,硬是让17个孩子敲开了体育院校的大门。“做人得像老辈盖房那样,一砖一瓦都磊落,才能得起风雨。”他常说。

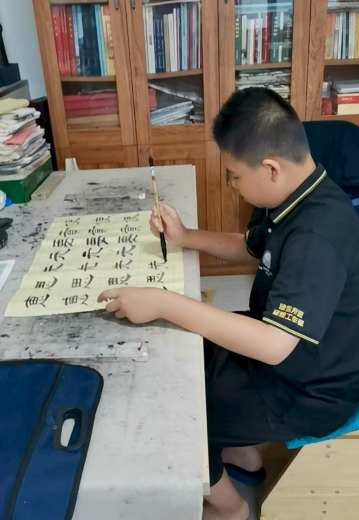

让光穿透时光:家风是光的脉。走进耿家书房,“书香门第”的牌匾在书橱间格外醒目。这是2016年河间市首批“书香门第”的荣誉,由市委书记亲手送到耿进柱手中。牌匾下方,200多个荣誉证书整齐排列,从“全镇先进工作者”到“全省基层优秀干部”,从孩子们的“三好学生”到家庭的“五好家庭”,像一串发光的珍珠,串起三代人的坚守。 耿进柱的“光”,在书香里愈发透亮。他的书桌上总摊着书,钢笔在稿纸上划过的沙沙声,是家里最常听见的背景音。从1972年教初中语文时写下第一份教案,到后来在党报党刊发表上千篇稿件,再到编创《美丽乡约》等他对文字的深情厚爱,如同一股无形的力量,潜移默化地影响着家中的每一个人。人的力量。晚饭后,书房常飘出二胡旋律——祖孙合奏,老伴在一旁翻乐谱,“书香”混着“乐声”,成了最好的家风教材。 这道光,照亮了家里的每一个人。女儿耿玉英从中国音乐学院毕业后,带着二胡走过多个国家,用民乐架起文化桥梁,成了河北二胡界的佼佼者;儿子耿士杰在环保局岗位上,连续五年大年初一值守一线,守护河间的碧水蓝天,“妈总说‘给儿子留着饺子’,可他知道,岗位上的坚守比团圆饭更重”;儿媳洪博芳从乡村教师成长为实验小学党支部副书记,把“认真”二字刻进教育生涯,收获满满赞誉。 就连年幼的孙子旭泽,也被这道光温暖着。练毛笔字偷懒时,爷爷会指着墙上的奖杯说:“咱家是书香门第,荣誉得靠自己挣。”如今,孩子的奖状贴满半面墙,每次拿回新奖状,总会骄傲地举给家人看。

让光越照越远:家风是光的方向。 “作为党员,不能只照亮自己家,得让光多照些地方。”这是耿进柱常对家人说的话。38年党龄里,他的“光”早已超出家在留古寺高中执教体育期间,他率领的训练队屡创佳绩,使该县体育高考升学率连续多年领跑,众多农村学子借此体育特长跃出农门。走出了乡村;在市委宣传部工作时,他负责的新闻宣传、对外报道连年在沧州考评中名列前茅,把河间的故事讲他笔下的人物通讯,生动展现了六位普通人的光辉事迹,使他们有幸踏上人民大会堂的领奖台,他深感自豪地说:“能让默默奉献的好人被看见,正是我写作的价值所在。”我的价值”。

邻居们记得,谁家有红白喜事,他总主动帮忙写对联、理流程;同事们知道,他抽屉里有本“民情笔记”,记着谁家里有困难、谁需要搭把手。“耿部长总说‘党员就是块砖,哪里需要往哪搬’,他是这么说的,也是这么做的。”曾经的同事这份矢志不渝的坚守,为他赢得了省市各级的广泛赞誉:2002年荣获“全省基层优秀干部”称号,家庭亦被评为河间首批“书香门第”。面对200余份荣誉证书,无论是个人还是家庭的荣耀,他总是淡然处之:“荣誉只是前行的动力站,绝非终点。”不是终点站。”

让光长明不熄:家风是光的接力。如今,耿进柱依然在为让这道光更亮、照得更远更广而努力。他继续坚持写作、创作,用作品传递正能量;在家庭中,他注重培养晚辈的品德和文化素养,传承家风;在社会上,他积极参与公益活动,关心家乡的发展。受党的教育和传统文化的深切影响,他深知家风正则民风淳,民风淳则社稷安。他以自己的实际行动,带动家人和身边的人弘扬清正家风,为促进党风政风、带动社风民风贡献着自己的力量,让这道光照亮更多人前行的道路 。(作者:洪博芳)