河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队突破传统地质边界,将卫星遥感技术深度融入自然资源、应急救灾等多元场景,构建起“数据获取-智能分析-决策支持”的全链条创新生态。通过高分辨率影像解译、多源数据融合、AI算法赋能等技术突破,整合现有卫星应用基础,统筹资源采集、数据加工、监测监管与应用服务,不仅成为地质工作服务自然资源管理的重要实践,更通过政府职能部门与省地矿局地质专业技术队伍的共建联建,深化“地质+地方”协同机制,为首都“两区”建设注入关键科技力量,提供新质生产力,切实彰显我局系统专业技术队伍服务地方发展的能力。

自然资源张家口市卫星应用技术中心(以下简称“中心”)成立以来,中心以“数据支撑、科技赋能”为核心,在自然资源监管、应急救灾、文物考古、林草水务、税务审计、执法监察等领域多点突破,交出了一份亮眼的成绩单。

服务自然资源监测,中心织就了一张严密的“天网”。中心完成84处露天矿山季度性卫星影像序列图制作,实现矿山生态动态监管;开展全域耕地及非建设用地动土变化监测图斑提取,筑牢粮食安全与生态空间防线;推进全域土地利用月度变化遥感监测,实现“月发现、月预警、月处置”,强化“以图管地”,杜绝违法占地与违建问题。

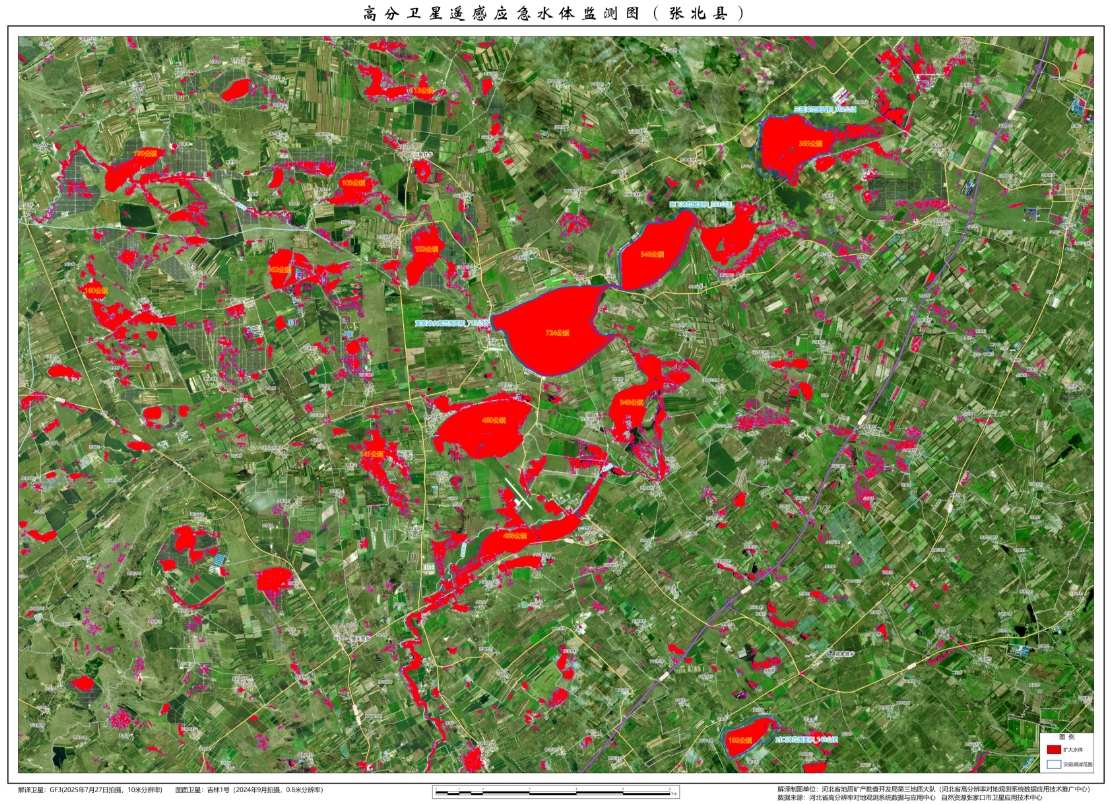

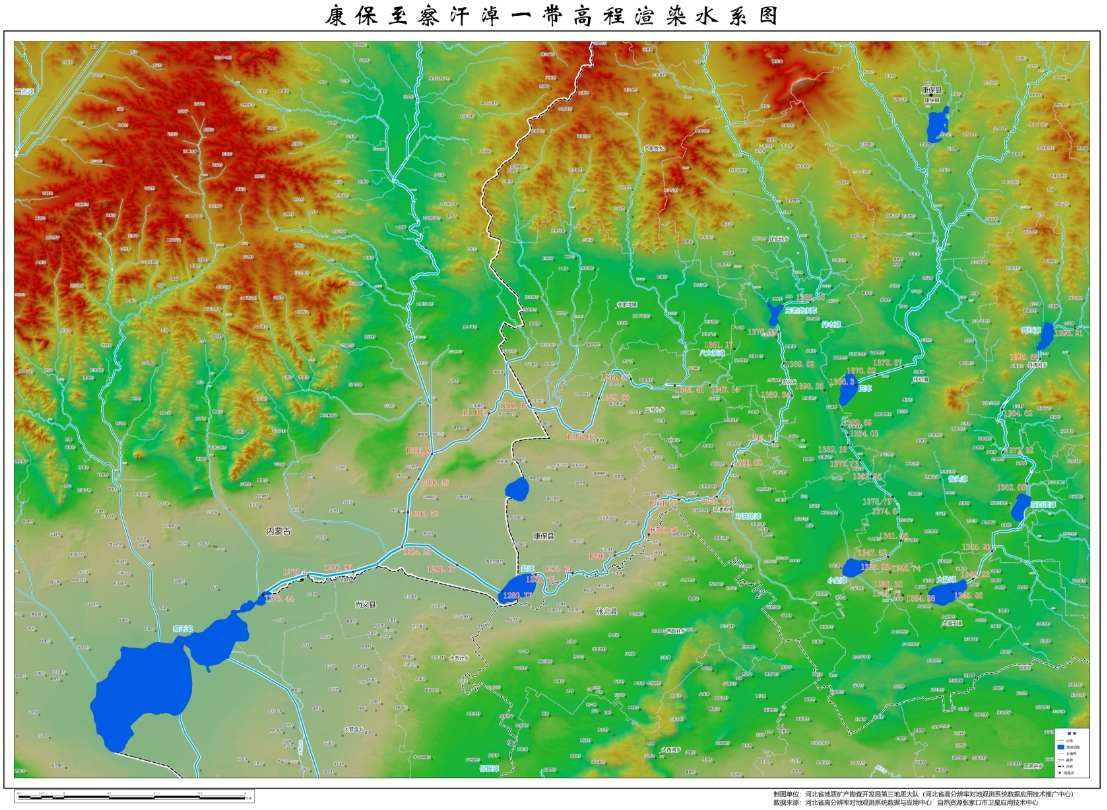

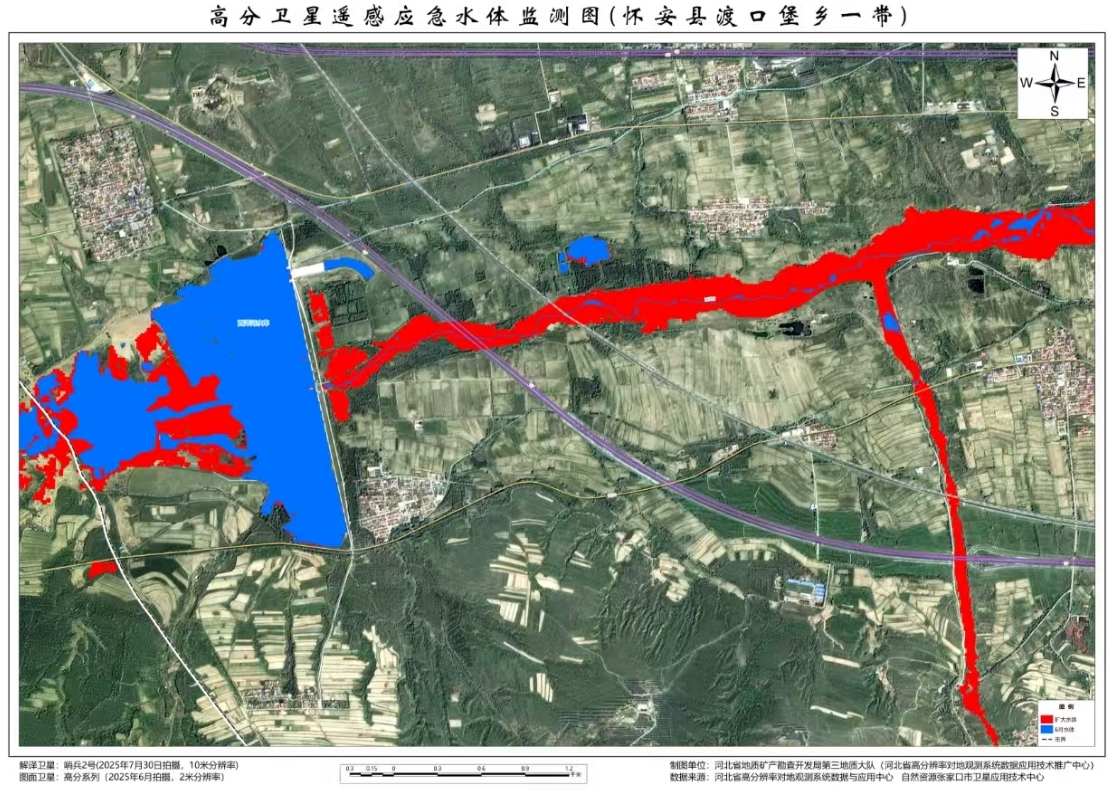

服务应急救灾,中心化身防灾救灾“技术屏障”。2023年,涿鹿县抗洪救灾期间,面对道路冲毁、网络中断的困境,中心自研离线版电子卫星图,打破救援信息瓶颈,为灾情评估、道路抢修与灾后重建提供精准数据支撑,获省政府领导肯定。2025年康保县防汛救灾工作中,中心制作多幅高分卫星遥感解译图,清晰呈现受灾范围与程度,助力高效调配救援力量,获张家口市政府主要领导表扬。这项工作的高效推进离不开多方协同支撑,中共河北省委军民融合发展委员会办公室(河北省高分辨率对地观测系统数据与应用中心)及时提供实时卫星数据,张家口市自然资源和规划局(自然资源张家口市卫星应用技术中心)提供灾前历史卫星数据,为快速锁定灾情、开展动态监测赢得宝贵时间。与康保项目同期,为市政府解译制作怀安、下花园、涿鹿、怀来、赤城等县(区)的主干河流洪涝水体监测图十余幅。

服务文物考古,中心实现创新突破,激活“数字动能”。2025年,中心自主研发“天玑三维全景遥感地理信息系统”,并与河北省文物考古研究院联合成立河北省文物考古研究院红山文化卫星遥感应用基地。应用该系统将卫星遥感数据、精细化三维模型及各种矢量数据汇聚,实现“天空地”一体化的数据立体呈现,从广域到局部分层服务文物考古研究,为红山文化研究和中华文明探源贡献力量。

服务林草水务,中心构筑生态守护“绿色防线”。针对坝上地区湖淖生态,中心完成《张家口市坝上24个湖淖1986-2024年水体面积演变卫星遥感解译图集》。数据显示,2024年9月坝上24处湖淖水体面积较2023年同期均有增大,12处达1986年以来历史同期最高,其中曾近干涸的察汗淖尔2024年水体面积超1991年最大记录,为区域水资源管理与生态保护提供关键依据。利用卫星遥感数据进行官厅水库水质监测,打破传统人工采样时空局限,实现大范围、高频次动态覆盖,快速捕捉库区水质空间分布差异与时间变化趋势,保障城市供水安全、制定生态修复方案提供科学数据支撑。

服务税务审计,中心打造数据核验“精准标尺”。为河北省审计厅核查地块变化向万全区自然资源和规划局提供历史影像图件,助力回溯地块管理历史、验证规划执行情况,同时推动审计与自然资源部门协同,提升地块监管效率与政务决策科学性。

服务执法监察,中心搭建公平正义“智慧哨点”。在服务执法监察工作中,借助卫星遥感技术实现从“被动响应”到“主动预警”的跨越式升级,为执法监察装上“千里眼”。在现场核查环节中,为提升核查效率、保障核查公平提供了关键支撑,将“发现线索”延伸到“精准核验”。其中康保县耕地及生态保护红线区疑似违法图斑提取项目,获河北省地矿局通报表扬,不仅展现了服务地方自然资源管理的专业能力,更为后续项目积累了宝贵经验。

近年来,中心先后获得“科工杯”美丽河北高分卫星遥感影像大赛优秀奖、创新大赛(影像制图类)优秀奖、河北省地质学会优秀地质科技成果二等奖、河北省遥感应用协会科学技术奖科技进步二等奖等多项荣誉,制作的卫星影像图先后获得各县区政府、市政府及省政府主要领导表扬,为城乡规划、灾害风险评估等工作提供关键参考,切实服务于地方高质量发展决策。

未来,中心将持续完善技术体系与服务模式。在数据资源整合方面,加强数据综合利用,对接国家级遥感应用机构建立共享协同机制,加快构建统一大数据底座,实现全市“一张图”,同时筑牢数据安全防线。在技术应用层面,聚焦地质勘查、生态保护、资源管理等核心领域,深化卫星遥感技术应用,以科技力量支撑张家口市经济社会高质量发展与生态文明建设,为国家遥感应用事业的地方实践贡献更多“地质力量”。(河北地质三队 曲欣欣 郭卫云)